L’area che va dal corso inferiore del Po al Danubio è stata occupata, nel millennio avanti Cristo, da popolazioni appartenenti a etnie diverse note per la caratteristica arte delle situle.

Il contesto di realizzazione delle Situle è generalmente funerario, sia come vasi cinerari che come arredo delle tombe. Delle situle del Veneto- Friulano conosciamo da una parte quelle della valle del Piave, dall’altro nel Carso ad est di Trieste;

A Cimolais furono ritrovate due situle che possono ritenersi simili a quelle di Canevoi, scoperte nel XVIII’ sec., conosciute per una copia del XIX sec; esse portano una iscrizione in lingua veneta e una in lingua latina.

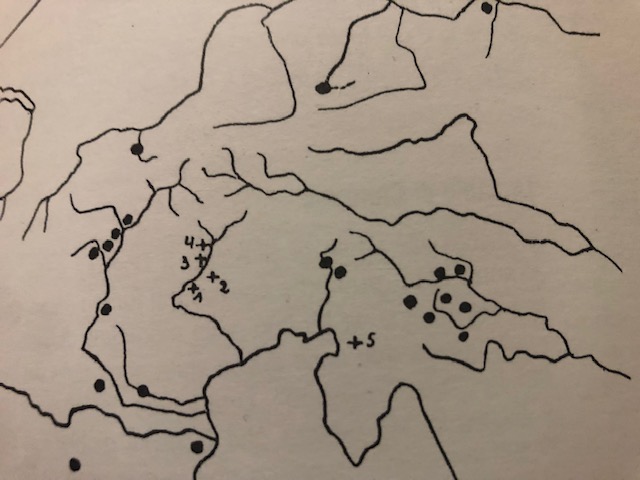

Altre tre situle in alfabeto venetico sono state scoperte negli anni 1910-1914 a Valle di Cadore, Calalzo di Cadore, S. Canziano di Timavo

mappa dei ritrovamenti delle situle (+2 sono quelle di Cimolais)

Il ritrovamento delle due urne cinerarie venetiche data il rito funerario a Cimolais alcuni secoli prima di Cristo ai Venetici, popolo che fin dalle epoche più remote, accanto e al dì sotto degli dèi veneravano anche gli spiriti dei morti (i lari nel mondo romano) e degli eroi. Le pratiche funerarie, i sacrifici di cavalli, i riti in onore degli uccelli , che erano ritenuti sede delle anime dei morti, sono elementi che attestano quanto fosse radicata presso i Venetici la credenza dell’immortalità dell’anima e nelle capacità di operare da parte degli spiriti.

Successivamente con l’avvento del cattolicesimo i templi dedicati alla venerazione dei defunti furono trasformati in altri culti. A Cimolais ritroviamo la chiesetta delle “Anime del purgatorio”, rito non cristiano per cui si può presumere che questo sacello fosse già presente in epoche precedenti

per approfondimenti sulla chiesetta vedi qui https://cimolais.it/chiese/

- La Situla di Canevoi

Importante è la descrizione delle situle di Canevoi per capire come erano state realizzate quelle di Cimolais, probabilmente, come riporta Lucio Doglioni da Belluno (n. 1730 +1804) , storico bellunese, realizzate per tre fratelli di cui due sepolti a Cimolais e uno a Canevoi.

Tutto quello che noi sappiamo della situle di Canevoi viene da una pubblicazione del 1901 di E. Lattes, che costituisce una testimonianza di seconda mano.

Si tratta di :

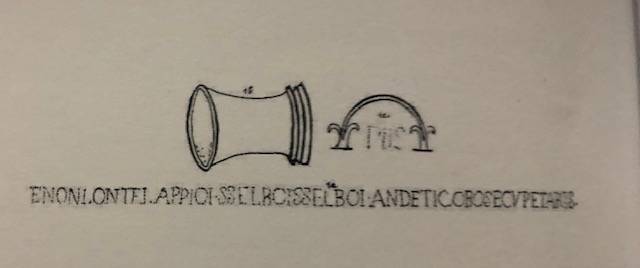

- “un vaso di metallo scoperto “ tanti anni fa” prima del 1781 a Canevoi presso Cadola (senza alcuna indicazione circa le circostanze del ritrovamento e il contesto archeologico) è entrato in possesso di Lucio Doglioni da Belluno. Le collezioni del Doglioni furono disperse dopo la sua morte avvenuta nel 1804: ma la situle fu descritta da Doglioni in una lettera del 2 settembre 1781 indirizzata a Napoli al dott. Giuseppe Maria Colle. La descrizione del Doglioni è la seguente: “urna di metallo egregiamente “tirata” alta “un piede circa”; diametro massimo 6 oncie; una iscrizione principale (dove non è precisato) “punteggiata a guisa di fascia le gira attorno” (1 a sul disegno) ; in più qualche segno (1 c sul disegno ); alcune sigle si leggono sul manico”

L’iscrizione principale tracciata da sinistra a destra in caratteri latini, separate le parole da interposizioni, si legge perfettamente: ENONI ONTEI APPIOI SSELBOISSELBOI ANDETICOBOS ECV PET ARIS . I segni sui manici sembrano essere delle indicazioni numeriche, a noi sconosciute. Il primo segno è, in ogni caso, un altro simbolo come le P del testo principale; le aste dovrebbero significare “due”; l’ultimo segno è la stessa S dell’epitaffio.

- Le situle di Cimolais

In merito alle situle di Cimolais il Doglioni scrive: “sino all’anno 1717, due urne somiglianti furono ritrovate nello scavare Macine da Mulino nelle montagne di Cimolais in Friuli; queste due urne erano state acquistate dal Senatore Bernardo Trevisano; una lettera dell’abate di Lione a Jacopo Ricatti, lettera che Doglioni dichiara di avere in suo possesso, stabilisce che le due urne di Cimolais avevano “ambedue la stessa iscrizione che vedesi nella mia”. La distanza dei due siti rende verosimile le informazioni date dal Doglioni. Si può supporre che il maggiore dei tre fratelli *E(n)nonios avesse fatto preparare, per la comune sepoltura, tre situle identiche con il medesimo epitaffio; in seguito la morte aveva separato i tre fratelli : uno sepolto a Canevoi, gli altri due a Cimolais.

- Le situle nella tradizione Venetica

Il gergo tecnico degli archeologi ha adottato questo termine latino semplicemente ad indicare un “secchiello”, a corpo troncoconico stretto in basso e provvisto di manico. Il materiale di cui è composto è quasi sempre il bronzo, oppure altro metallo che consenta un’agevole lavorazione. Nel caso delle situle venetiche troviamo, però, numerosi e significativi elementi distintivi. Innanzitutto l’arco di tempo in cui si sviluppò questa forma artistica è l’età del Ferro, dal 900 al 350 a.C., con il suo culmine intorno al VI secolo a.C.; il lavoro è eseguito su di una lamina bronzea su cui si realizzano i fregi con la tecnica dell’incisione “a bulino”, oppure anche “a sbalzo”, ossia facendo risaltare le figure in rilievo sulla facciata incavando l’altra con il cesello o con il martello. Nel suo complesso, questa tecnica è detta “toreutica”. I motivi decorativi sono distribuiti con un ordine preciso: a strisce orizzontali (di numero variabile, a volte ve n’è una circolare sul coperchio), con scene di vita quotidiana, solitamente cortei rituali, gare e banchetti, sfilate militari, altrimenti scene mitologiche con animali stilizzati oppure fantastici. Essendo capolavori assoluti, apprezzati come tali già nel tempo antico, le situle sono divenute il modello ideale, “l’archetipo”, dello stile artistico venetico. I lineamenti assai caricati dei volti, i capi d’abbigliamento riprodotti, il tipo di figure, soprattutto l’atmosfera soprannaturale e sacra che vi aleggia, sono forme così particolari ed incredibilmente simili le une alle altre da formare un “marchio di fabbrica” anche per altri manufatti: elmi, foderi di spade, fibule, cinturoni, statuette, lamine votive.